Von Wolf Stegemann

Als ich in den 1980er-Jahren mit Recherchen über den Nationalsozialismus und das Judentum begann und dabei vermehrt mit jüdischen Familien zusammenkam, mit Rabbinern und Gemeindevorsitzenden sprach und über sie schrieb, fühlte ich mich wegen meiner Erfahrungslosigkeit in Not, wenn es darum ging, jüdische Menschen als Juden zu bezeichnen. Ich kannte die antisemitische Sprache des Dritten Reiches, wenn von jüdischen Personen die Rede war: der Jude Perlstein, die Jüdin Wertheimer. Und auf dem Gelben Stern, den Juden als Ausgrenzungszeichen in Deutschland ab 1941 tragen mussten, prangte das der hebräischen Schrift nachempfundene Wort „Jude“. Daher hatte ich anfangs große Hemmungen, meine jüdischen Gesprächspartner auch mit dem Begriff Jude zu bezeichnen und sie in Zeitungs- oder Buchartikeln so zu nennen. Ich verwendete ausweichende Formulierungen wie „unser jüdischer Mitbürger“, „die jüdischen Menschen“, „der dem Judentum angehörende Karl Perlstein“, „der jüdische Viehhändler Abraham“ usw. An der Schreibmaschine konnte ich mir in Ruhe solche Formulierungsverrenkungen ausdenken, aber im Gespräch, wenn ein Jude vor einem sitzt? Es war schwierig, zumal ich selbst merkte, wie ich herum eierte.

Das fiel dem damaligen Landesrabbiner von Westfalen, Emil Davidovic, auf, denn er sah mich freundlich an und sagt sinngemäß: Sagen sie doch einfach Jude, ich bin einer, und unterscheide mich dadurch gerne von Christen. Ich erläuterte ihm meine Bedenken, weil ich auch wusste, dass er im KZ war. Er winkte lächelnd ab. Zehn Jahre später machte ich ein Interview mit dem Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, Ignatz Bubis. Auch er forderte mich regelrecht auf, ihn als „Juden“ zu bezeichnen, auch im Zusammenhang mit seinem Namen. Inzwischen habe ich mich von meinen Hemmungen längst befreit und verwende das Wort „Jude“ genauso wie die Bezeichnungen Christ oder Moslem, wenn es um Unterscheidungen geht.

An düsteren Orten recherchiert

Es gibt auch andere Sichtweisen, nach denen das Wort Jude, wenn es von Deutschen ausgesprochen wird, antisemitisch gedeutet wird, wie dies beispielsweise der jüdische Autor und Theatermann Tuvia Tenenbom aus New York tut, der monatelang durch Deutschland reiste und aufzeichnete, was er sah und hörte. Vornehmlich dort, wo sich Rechtsbündige, Rechtsradikale und Neo-Nazis an düsteren Orten treffen. Malte Herwig schrieb in der „Süddeutschen Zeitung“:

„Er mischte sich unter Erste-Mai-Demonstranten in Hamburg, Biertrinker in München, Pilger auf dem Kirchentag und das Publikum bei den Oberammergauer Passionsspielen. Der Jude Tenenbom traf so ziemlich alles, was Deutschland an schrägem Personal zu bieten hat: Autonome, Neonazis, Fußballfans, Juden, Christen und Türken und Kai Diekmann.“

Ein einmaliger Vorgang in der Verlagsbranche

Nach mehreren Monaten Entdeckungsreise, „mit Vertrag und Vorschuss“ (SZ) des Verlags legte Tenenbom dem Rowohlt-Verlag 2010 die Auftragsarbeit als Manuskript vor. Dieser hatte für 2011 bereits Werbung für das Projekt gemacht:

„Ausgestattet mit einer wunderbaren Beobachtungsgabe und viel schwarzem Humor“, heißt es im Verlagsprospekt, „erzählt Tenenbom von seinen Erlebnissen auf deutschen Straßen und enthüllt dabei intelligent und komisch zugleich die Seele des Landes und seiner Bewohner.“

Doch dieses Buch ist nie erschienen, weil es zu Zerwürfnissen zwischen dem Rowohlt-Verlag und seinem Autor kam. Als „einen einmaligen Vorgang in der Verlagswelt“ bewertete dies der Historiker Malte Herwig in der SZ. Rowohlt-Chef Alexander Fest konnte nachlesen, dass sich Tuvia Tenenbom bei seiner Arbeit nicht an das deutsche Veröffentlichungs- und Personenrecht gehalten hatte. Dies teilte er seinem Autor mit, zumal der Verleger auch darauf aufmerksam gemacht wurde, dass Tenenbom immer wieder in verschiedene Rollen geschlüpft war, um seinen Gesprächspartnern erschreckende antisemitische Aussagen zu entlocken (SZ). Weiter schreibt die „Süddeutsche“:

„Im Vorwort der amerikanischen Ausgabe fährt Tenenbom schwere Geschütze gegen den Rowohlt Verlag und dessen Chef auf. Der Verlag habe darauf bestanden, behauptet Tenenbom, die krassesten Beispiele für deutschen Antisemitismus aus dem Buch zu entfernen und ihn behandelt ,wie Herrenmenschen einen kleinen Juden’. Man habe ihn als ,jüdischen Hysteriker’ beschimpft, ständig angelogen und in einer Art und Weise Zensur geübt, ,die einem iranischen Verleger unter den Ayatollahs gut zu Gesicht gestanden hätte’.“

Gutachten machte auf ein Dutzend Rechtsverstöße aufmerksam

Alexander Fest war über diese harschen Vorwürfe entsetzt. Gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“ sagte er: „Wir haben zu keinem Zeitpunkt versucht, irgendeine Zensur auszuüben.“ Es habe rechtliche und formale Probleme mit dem Manuskript gegeben, und das Lektorat habe dem Autor deshalb Verbesserungs- und Kürzungsvorschläge gemacht. Die Korrespondenz zwischen Autor und Verlag, die der SZ vorliegt, zeigt, dass die Vorschläge des Rowohlt-Lektorats durchaus den Gepflogenheiten der Buchbranche entsprachen. Für die von Tenenbom unterstellten Beschimpfungen gibt es dort keine Anhaltspunkte. Vielmehr geht es um Länge, Struktur und Sprache. Und um rechtliche Probleme. Ein von Fest in Auftrag gegebenes rechtliches Gutachten stellte ein knappes Dutzend problematischer Passagen auf. Dr. Malte Herwig:

„Zwei weitere externe Gutachten unterstreichen die Bedenken des Rowohlt-Lektorats. Tenenboms Text sei ,unverhältnismäßig verletzend, unseriös’, heißt es in dem einen, und schade damit dem eigenen Anliegen, den allgegenwärtigen deutschen Antisemitismus aufzuzeigen. Hier fällt auch der Begriff ,jüdischer Hysteriker’, obgleich als Kompliment im Sinne eines Woody Allen. Der zweite Gutachter, Martin Bauer vom Hamburger Institut für Sozialforschung, kritisiert die .willkürlich zusammengestellte Sammlung subjektiver Eindrücke’, den ,gefühlten Antisemitismus’ und kommt zu dem Ergebnis, der Autor sei ,von vorneherein weder witzig noch erhellend, sondern hämisch und sarkastisch’. Unbeschadet dessen, räumt Bauer ein, hegten wissenschaftlichen Erhebungen zufolge rund 22 Prozent aller Deutschen antisemitische Einstellungen.“

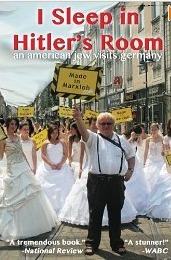

Da Rowohlt das Buch ohne wesentliche Änderungen so nicht veröffentlichen konnte, ging Tenenbom zu Rowohlts Erzrivalen, dem Suhrkamp-Verlag, der das Buch im Oktober 2012 als „sehr eigenwillige, zugespitzte Reportage“ unter dem veränderten Titel „Allein unter Deutschen“ (amerikanischer Titel „I Sleep in Hitler’s Room“) herausbrachte. „Dieses Land hat sich seit Hitlers Herrschaft nicht geändert“, glaubt der Autor:

„Ich hasse die Deutschen. Hasse sie, ihre großen Masken, ihre endlosen Diskussionen, ihre ständige Predigerei, ihren impliziten oder expliziten Judenhass, ihre Rückgratlosigkeit, ihre exakte Art, ihre exakten Lügen, ihre Starrsinnigkeit, ihren versteckten Rassismus, ihr ständiges Bedürfnis, geliebt und gelobt zu werden, und ihre Selbstgerechtigkeit.“

Journalist, Buchautor und ein „faszinierender“ Theatermann

Tuvia Tenenbom wurde 1957 in Tel Aviv geboren, stammt aus einer deutsch-jüdisch-polnischen Familie und lebt seit 1981 in New York. Er studierte unter anderem englische Literatur, angewandte Theaterwissenschaften, Mathematik und Computerwissenschaften sowie rabbinische Studien und Islamwissenschaften, unter anderem an der St. John’s University und an der New York University. Er arbeitet als Journalist, Essayist und Dramatiker und schreibt für Zeitungen in den USA, Europa und Israel, darunter für „Die Zeit“, den italienischen „Corriere della Sera“ und „Yedioth Ahronoth“ aus Israel.

1994 gründete Tenenbom das „Jewish Theater of New York“. Die Pariser Zeitung „Le Monde“ nannte ihn einen „Begründer einer neuen Form des jüdischen Theaters“, die New York Times lobte seine Theaterarbeiten als „unwiderstehlich und faszinierend“. In der Zeit veröffentlicht Tenenbom zweimal im Monat die Kolumne „Fett wie ein Turnschuh“.

Fortsetzung des Streits: Tenenbom versus „Süddeutschen Zeitung“

Sebastian Hemmelehle griff in „Spiegel-Online“ das Thema am 12. Oktober 2012 ebenfalls auf, nachdem Tuvia Tenenboms Buch bei Suhrkamp erschienen war. Hemmelehle beschreibt nicht nur die Auseinandersetzung Tenenboms mit dem Rowohlt-Verlag, sondern auch die Darstellung dieser Auseinandersetzung in der „Süddeutschen“, an der Tenenbom heftige Kritik übte. „Spiegel-Online“: „Selbst die liberale deutsche Öffentlichkeit ist nicht davor gefeit, in vorbelastete Sprachmuster zurückzufallen.“ Gemeint war die Formulierung Herwigs „der Jude Tenenbom“ in der „Süddeutschen Zeitung“. Dazu Tuvia Tenenbom in „Spiegel-Online“: „Niemals in meinen ganzen Leben werde ich akzeptieren, dass jemand mich ,der Jude Tenenbom’ oder einen ,jüdischen Hysteriker’ nennt.“ Das beleidige ihn und er fragt, was das für ein Land sei, in dem solche Bezeichnungen der Öffentlichkeit nicht auffielen. Auf die Vorwürfe Tenenboms angesprochen, sagte Herwig zu „Spiegel-Online“:

„Was soll daran ,herabsetzend’ oder ,beleidigend’ sein, den Sohn eines Rabbiners als Juden zu bezeichnen? Der Erzähler Tenenbom tritt in seinem Buch ja explizit als Jude auf, der seine Begegnungen mit Christen, Muslimen und Juden in Deutschland beschreibt und dabei über seine jüdische Identität und die Reaktionen seiner Gesprächspartner schreibt.“

Adrian Kreye, Feuilletonchef der „Süddeutschen Zeitung“, pflichtete seinem Autor bei:

„Malte Herwigs Text war eine sauber recherchierte Geschichte über einen außergewöhnlichen Verlagsstreit, in dem er natürlich auch den Kontext thematisierte, in den sich Tuvia Tenenbom in seinem Buch über Antisemitismus in Deutschland selbst setzte. Man muss sich schon große Mühe geben, um daraus einen antisemitischen Angriff zu konstruieren.“

Es „herrscht Friedhofsruhe“ im Land

Nach Erscheinen von Herwigs Artikel in der „Süddeutschen“ beschwerte sich Tenenbom über das Internet geharnischt bei anderen bundesrepublikanischen Zeitungen über die „Süddeutsche“. Als daraufhin weder Medien noch Intellektuelle öffentlich reagierten, so „Spiegel-Online“ sagte Tuvia Tenenbom: „Es herrscht Friedhofsruhe“.

___________________________________________________________________________

Kommentierende Anmerkung: Ich habe den Eindruck, dass man mit Nebenschauplätzen die eigentliche Zielrichtung des Buches verwässern will. Natürlich ist Tenenboms Kritik überzogen und auch polemisch, na und? Nur der getroffene Hund fängt an zu jaulen (damit meine ich uns, die wir uns als Nicht-Antisemiten bezeichnen, es aber vielleicht dennoch sind, 22 %.), statt zu lachen.

Es kommt meines Erachtens immer darauf an, in welchem Zusammenhang das Wort Jude gebraucht wird. Beispiel: „Der jüdische Bankkaufmann XY hat das Mietshaus xy aufgekauft und den Mietern bis zum Ende des Jahres gekündigt.“ Hier hat das Wort jüdisch eine klare antisemitische Tendenz. Man sagt ja auch nicht der christliche Bankkaufmann xy hat … Ziel ist eine Anspielung auf die Stereotype, Juden seien geldgierig, egoistisch und unsozial. Der „Jude Tenenbom“ ist wahrscheinlich ebenso ein antisemitisches Diktum, weil sein Sarkasmus auch dann treffen sollte, wenn sie nicht von einem Juden ausgesprochen werden würde.

Dann gibt es noch ein Gender-Problem seit einigen Jahren, da sagt man dann Juden und Jüdinnen und Christen und Christinnen, wenn man sehr korrekt sein möchte. Und seit neuestem soll „Jude“ ein Schimpfwort auf Schulhöfen sein, beliebt unter arabischen Jugendlichen, aber bestimmt auch bald bei deutschen.

Oliver Gußmann

_________________________________________________________________