Von Ingeborg Winterstein-Heise

Es war der Spätsommer 1945 und ich fast sechs Jahre alt, als ich Rothenburg das erste Mal sah. Der bis heute mir eingeprägte Eindruck war verheerend: ein Trümmerhaufen. Meine Mutter, meine Oma, mein kleiner Bruder im Kinderwagen und ich an der Hand meiner Oma zogen als ankommende Flüchtlinge aus dem Sudetengau, wie man damals sagte, mit Sack und Pack durch die Galgengasse. Es war ein trostloser Anblick, ich erinnere mich, dass ich traurig und enttäuscht und furchtbar müde war, denn wir hatten eine Bahnfahrt in vollbesetzten Zügen und eine Übernachtung auf dem Fußboden einer Bahnhofswartehalle in Würzburg hinter uns. Nach diesem Chaos von all den Menschenmassen umgeben, die unterwegs waren – von irgendwoher nach irgendwohin – und Unterkunft suchten, hatte ich mir wohl ein schöneres Ziel gewünscht als diesen Trümmerhaufen. Denn Rothenburg sollte die Endstation sein. Unser amtlich zugewiesenes neues Zuhause.

Wir galten nicht als heimatvertrieben, sondern als „evakuiert“.

Bei einem Großangriff auf Berlin im Jahre 1943 waren meine Mutter und ich in dem großen Mietshaus, in dem wir wohnten, verschüttet. Nur wenige Hausbewohner hatten überlebt. Wir wurden gerettet, hatten aber alles verloren. Ich fing an zu stottern. Die Stadt evakuierte uns, dazu gehörte noch meine Oma, nach Haslau, ein kleiner Ort im Sudetenland zwischen Eger und Asch, wo es keine Bombenangriffe gab. Mein kleiner Bruder kam dort zur Welt. Daher ist er, der gerade ein Jahr als war, in unserer klein gewordenen Familie der einzige amtlich geltende Heimatvertriebene. Doch alle waren wir Flüchtlinge.

Flucht über die grüne Grenze nach Franken

Als die Tschechen nach Kriegsende den Sudetengau übernommen hatten, gab es wieder eine Grenze nach Bayern. Meine Mutter bezahlte einem Grenzgänger sehr viel Geld, um einen minenfreien Weg nach Bayern gezeigt zu bekommen. Denn wir flüchteten über die grüne Grenze, bevor im Sudetenland die Verfolgung der Deutschen richtig begann und danach die offizielle Vertreibung. Wir flüchteten nach Selb, wo uns Rothenburg ob der Tauber als Aufnahmeort zugewiesen wurde. So kam es, dass wir in Rothenburg – wie oben beschrieben – mit Sack und Pack durch die zerbombte Galgengasse liefen. Wie sich glücklicherweise herausstellte, war nicht die ganze Stadt zerstört.

Links war der Eingang in den Keller zum damaligen “Christlichen Hospiz” vorm Würzburger Tor (Foto 1955)

Erste Unterkunft in einem muffigen Keller

Unsere erste Unterkunft fanden wir im „Christlichen Hospiz“ vorm Würzburger Tor (heute: Hotel Rappen). Sie war im Keller eines kleinen Anbaues hin zur Metzgerei Albig. Der Raum war grässlich und feucht. Natürlich waren wir nicht die Einzigen dort. Doch die damit verbundenen Nöte bekommt man als Kind nicht so mit wie die Erwachsenen. Hauptsache ist, dass man versorgt ist, und dafür sind die Erwachsenen da. Auch war man Unannehmlichkeiten gewöhnt. Mein kleiner Bruder schrie, wenn er Hunger hatte oder die Windeln voll waren. Wie haben es nur all die Mütter geschafft, unter diesen krassen Umständen ihre kleinen Kinder zufrieden zu stellen! Das war doch eine große Leistung! Da wir noch Geld hatten, zogen wir nach einigen Tagen aus dem Hospiz-Keller in das Hotel „Zum Goldenen Hirsch“ in der Unteren Schmiedgasse. Dort waren fast nur Amerikaner untergebracht. Ich weiß noch, dass die Militär-Polizei jede Nacht eine Razzia durchgeführte. Dann mussten sich alle „Gäste“ unten in der Halle einfinden.

Deshalb zogen wir wieder in das „Christliche Hospiz“ zurück, nicht aber in den Keller, sondern in das Haus. Dort waren viele Kriegsversehrte untergebracht. Das „Christliche Hospiz“ unterstand der Kirche und wurde von dem Diakon Kurz geleitet. Das war eine nette Familie. Sie kümmerte sich sehr um uns. Ich hatte mich mit deren Kindern angefreundet und wir spielten miteinander. Später hatte ich das begehrte Privileg, Weihnachtsaufführungen und andere Veranstaltungen, die für die Versehrten auf der Bühne des großen Saales aufgeführt wurden, von der Empore aus anzusehen. Von da aus sah man alles viel besser.

Kriegsversehrte prägten das Alltagsbild. Man war es gewöhnt und doch ging es nicht so spurlos an einem Kind vorbei. Der eine Mann hatte nur noch einen Arm, ein andere nur noch ein Bein und wieder ein anderer hatte gar keine Beine mehr. Zudem sah ich jeden Tag Kopfverbände, Augenklappen, geschiente Arme und humpelnden Menschen an Krücken. Das alles war sichtbar, doch das andere Leid, das Nichtwissen um das Schicksal der seit Kriegsende verschollenen Angehörigen, Freunden, Familien und Ehefrauen, blieb mir als Kind verborgen.

Unsere erste Wohnung: ein Zimmer für vier Personen

In Rothenburg mussten sich die Flüchtlinge beim amerikanischen Gouverneur melden, um die Aufenthaltsgenehmigungen verlängert oder endgültig zu bekommen. Meines Wissens war die amerikanische Militärbehörde im späteren Finanzamt untergebracht. Für die vielen Flüchtlinge mussten Unterkünfte geschaffen werden und so wurde geregelt, vielleicht nicht immer gerecht und schon gar nicht freiwillig, dass einheimische Bewohner Raum an die Wohnungssuchenden abgeben mussten.

Meiner vierköpfigen Familie wurde ein Zimmer in einer Wohnung in der Würzburger Straße 23, unten am Turmseelein, zugeteilt. Das sollte eigentlich eine vorübergehende Lösung sein, doch das „Provisorium“ zog sich bis 1952 hin. Das ältere Ehepaar, welches von ihrer geräumigen Wohnung dieses Zimmer abzugeben hatte, ließ darin ein Vertiko stehen, auf dem Nippesfiguren standen, und es beharrte darauf, dass diese dort stehen blieben. Die Frau kontrollierte hin und wieder, ob noch alles an seinem Platz stand und das gute Möbelstück, dazu gehörte noch ein Tisch, keine Kratzer hatte. Mitten in dieses beengende Zimmer mit vier Personen war ein hoher grüner und nicht mehr funktionierender Kachelofen mit einer Sitzfläche rundum. Oben, unter der Zimmerdecke waren an den Ecken des Kamins zwei bärtige Männerköpfe angebracht, die starr ins Zimmer schauten und meinem kleinen Bruder große Angst einflößten.

Sonst war die Wohnung leer. Sie wurde unsererseits „eingerichtet“ mit großen Kisten, das waren damals gängige Möbelstücke, einem dürftigen kleinen Kleiderschrank, den meine Mutter gegen Schmuck eingetauscht hatte, einem Eisenbett mit Strohsack, so eine Art Liege, einem Kinderbett für meinen Bruder. Als Schlafstätte diente mir ein so genanntes Ami-Bett olivgrün aus Militärbeständen, das zusammenklappbar war. Aus Platzmangel wurde abends, wenn ich schlafen ging, die untere Hälfte meines Bettes mit mir unter den Tisch geschoben. Jeder Flüchtlingsfamilie wurde ein Einheitsherd zugewiesen, der mit Holz und Kohle zu heizen war. Nachbarn aus dem Haus nebenan versorgten uns mit Holz und Kohlen, denn es war kalt geworden. Meine Oma war eine sehr ideenreiche Frau und zusammen mit meiner Mutter schafften sie es, ein wenig Gemütlichkeit zu verbreiten – so gut dies ging.

Jetzt durfte ich auch in die Schule gehen, ins Luitpoldschulhaus

Wir waren über 50 evangelische Kinder in der Klasse „a“. In der „b“-Klasse waren die Mädchen konfessionell gemischt. Neben den einheimischen Mitschülerinnen gab es viele Flüchtlingskinder, so wie ich eines war. Einheimische Kinder trugen „Ärmelschoner“. Das waren über den Unterarm gestülpte halbe Blusenärmel. Auch trugen sie oft Kleiderschürzen, die an der Schulter kleine gekräuselte Flügelchen hatten. In den nächst höheren Klassen waren die Mädchen nicht mehr so gekleidet.

Ich ging sehr gerne in die Schule und meine Lehrerin mochte ich sehr. Damals wollte ich unbedingt Lehrerin werden und übte das schon mal beim Spielen mit anderen Kindern aus. Mein Hauptschüler war mein kleiner Bruder, der, wie er mir später sagte, darunter oft gelitten hat. In der Schule hatten wir zuerst Schiefertafeln, denn Papier war Luxus. Als Toilettenpapier wurde Zeitungspapier in handliche Quadrate geschnitten. Zur Schiefertafel gehörten gespitzte Griffel, ein nasser Schwamm, möglichst in einer Dose, damit er immer nass blieb, und ein Trockenläppchen, welches an einer Schnur seitlich aus dem Schulranzen hing. Wir besaßen auch eine Lesefibel. Später gab es Hefte und wir durften alle Seiten mit bunt gemalten Borten versehen.

Ganz besonders liebte ich Heimatkunde

Kennen Rothenburger Schüler noch die Namen sämtlicher Mühlen entlang des Taubertals? Wo entspringt die Tauber? Wo fließt sie hin? Bürgermeister Toppler und König Wenzel würfelten im Toppler-Schlösschen, Riemenschneiders Altar in der Kirche und die zwei Jakobstürme, der schlanke und der dicke, Tilly und Nusch, der Meistertrunk, die Rettung der Stadt. All das hörte ich gerne und habe das Gelernte behalten. Ich habe zwar nie die Rothenburger Mundart gesprochen, doch ein Mundartgedicht aus Rothenburg kann ich auch heute noch perfekt aufsagen. Es heißt „Im Brunnehölzle in der Friah“.

Ein Schauspieler-Ehepaar namens Streng trat manchmal in der Schule auf und trug uns Balladen und Gedichte vor. Ich glaube, sie übten mit uns das Theaterstück „Das Kätzle von Vorbach“ als Schulvorstellung ein. Da machte ich mit. Aus meiner Klasse waren wir sechs Mäuse und aus der 8. Klasse kam der Mäusekönig, ein Mädchen. Es war ein schönes Theaterstück. Alle waren emsig dabei. Unsere Lehrerin lehrte uns „Reigen“-Tänze. Auf dem Essigkrug übten wir: „Lasst uns auf die Wiese geh’n“ und führten das Stück zur Abschlussfeier des Schuljahres im Kaisersaal auf. Es war schwierig, Sepplhosen zu bekommen, denn es wurden Paare gebildet: ein Mädchen trug ein Dirndl und ein anderes war als Seppl mit Hut, Sepplhose, Hemd und Wadenstrümpfe angezogen. Ich war ein Seppl. Da trug ich auch einmal das Gedicht. „Das Vaterhaus“ vor. Man war eben zu der Zeit sehr heimatbezogen. Für kulturelle Veranstaltungen stand der „Musiksaal“ im Jakobsschulhaus an der Jakobsschule zur Verfügung.

Schulspeisung und Care-Pakete

Im Gegensatz zur jetzigen Zeit wurden wir im „Auswendig lernen“ sehr trainiert, was absolut gut war, wie ich meine. Handarbeit war sehr aktuell und notwendig, die erste gestrickte Arbeit waren „Pulswärmer“, wohltuend gegen die Kälte.

Es gab „Schulspeisung“: eine Spendeneinrichtung der Amerikaner. Jedes Kind musste einen Behälter für das Essen und Besteck mitbringen und in der großen Pause wurde das Essen ausgegeben. Mal gab es Erbsensuppe, mal Nudeleintopf, Gemüsesuppe oder Kakao und Brötchen und manchmal auch eine Art Schokolade. Carepakete aus Amerika wurden verteilt, Inhalt: haltbare Lebensmittel wie Trockenmilch, auch Süßes für die Kinder wie Rosinen. 1949 kam ich auf die Oberschule. Intensiv wurde die antike Geschichte gelehrt, aber nicht über das Dritte Reich und über politische Aspekte. Das waren damals noch keine Themen. Nur ab und zu erzählten Lehrer von ihren Kriegs- und Gefangenschaftserlebnissen.

Aus dem Alltagsleben

Im Bereich zwischen Turmseelein bis zur Dreschhalle wurde das Grünland in kleine Parzellen aufgeteilt, die man pachten und als Nutzgarten verwenden konnte. Neben Gemüse und Obst wurde auch Tabak angebaut. In den Straßen und an den Hausecken in der Stadt standen viele Männer, die weggeworfene Zigarettenkippen aufsammelten und daher bei uns nur „Kippenstecher“ hießen. Gesammelt wurde viel: Fallobst, Ähren- und Kartoffelnachlese, Kartoffelkäfer, Bucheckern und Eicheln auf dem „Luginsland“. Dafür bekam man bei Abgabe Geld. Nur mit Genehmigung des Försters konnte man Äste und Reisig aus dem Wald holen. Als Transportmittel diente ein kleiner Leiterwagen. Viele hatten weit draußen auf den Feldern kleine Nutzgärten. Ein „Flurer“ passte auf, dass dort nicht gewildert wurde. Der Schwarzmarkt blühte. Tauschgeschäfte entstanden. In der oberen Schmiedgasse war eine Tauschzentrale.

In den umliegenden Dörfern wurde gehamstert, was verboten war. Ein Rothenburger, der in unserer Straße wohnte, kontrollierte in seiner Eigenschaft als „Hilfspolizist“ die vom Hamstern Zurückkehrenden und beschlagnahmte das, was sie eingetauscht hatten: eine Scheibe Speck, ein paar Eier, Brot, Gemüse. Der Mann war sehr unbeliebt. Die Verkehrsmöglichkeiten waren schlecht, ab und zu verkehrte ein Postbus. Autos gab es kaum.

Wir Kinder trugen damals „Holzklappern“, das waren Schuhe mit einer Holzsohle. Die Riemen rissen andauernd und mussten geflickt werden. Viele Kinder hatten Erfrierungen an den Füßen, was unangenehmen Juckreiz hervorrief, wenn die Füße warm wurden. Davon kann ich ein Lied singen, wie man so schön sagt. Eine Nähmaschine zu haben, war sehr zweckdienlich. Meine Oma konnte damit sehr gut umgehen. Das brachte ihr Kunden ein, was von beiderseitigem Nutzen war. Angefertigt wurde nach dem Motto: aus zwei oder drei alten Kleidern mach ein neues Kleid. Mit ein bisschen Übertreibung kann ich sagen, dass unsere Familie dank unserer Oma immer „gut gekleidet“ war.

Lebensmittelmarken und Nachkriegsgerichte

Es dauerte, bis die Renten wieder gezahlt wurden und später der so genannte Lastenausgleich für verloren gegangenen Besitz in der verlassenen Heimat. Für jede Person gab es einen „Bezugschein“ für Kleidung und Schuhe. Auch wurden Lebensmittelkarten zugeteilt. Man musste beim Einkauf von Brot in der Bäckerei Marken abgeben. Diese wurden vom Inhaber in ein Heft geklebt und dienten dem Amt als Nachweise. „Echten“ Bohnenkaffee gab es kaum. Daher wurde Korn als Ersatz für Kaffee geröstet. Früchte wurden getrocknet, es waren dann die „Hutzeln“. Meine Mutter weichte sie ein und kochte sie, dazu gab es Semmelklöße, was immer gut schmeckte. Milch konnte man damals stocken lassen, sie war ja frisch und wurde „in der Kanne“ gekauft. Daraus entstand Quark oder Weißkäse, wie wir sagten. Ich fand es immer so hübsch, dass sich das Muster von dem Sieb, das man dabei zum Abtropfen benutzte, beim Umstülpen auf einen Teller wie ein Netz abgebildet hatte. Als Sattmacher galten Graupeneintopf, Griesbrennsuppe, Kartoffelgerichte, Griesbrei, Gemüse, Rüben. Die damit erdachten und zusammengestellten Gerichte schmeckten uns damals sehr gut. Nicht zu vergessen die Hülsenfrüchte. Schmalz war aktuell. Matjes und Hering waren lecker und damals noch keine „Delikatesse“. Es gab Roggenbrötchen, Weizenbrötchen waren teurer. In der „Rote Kreuz“-Gaststätte in der Klingengasse wurden an Bedürftige Essen ausgegeben.

Tuberkulose, Kopfläuse und Hausierer

Sehr verbreitet war die stark ansteckende Tuberkulose, die vor allem von Männern aus dem Krieg und der Kriegsgefangenschaft mitbrachten. Ganze Familien waren davon betroffen. Es gab bis in die 1960er-Jahre überall Heilstätten. Kinder litten an den Folgen von Unterernährung und wurden in Kindererholungsstätten geschickt, Mütter in die Müttergenesung. Läuse fühlten sich hauptsächlich auf den Köpfen der Kinder sehr wohl. Ich war auch davon betroffen. Mit einem Läusekamm und einer speziellen Packung machte meine Mutter meinen Läusen auf dem Kopf den Garaus. In den Gaststätten und Ämtern, wo viele Menschen warten mussten, standen Spucknäpfe. Davor hat es mich immer geekelt.

Viele „Vertreter“ gingen von Haus zu Haus und wollten ihre Produkte verkaufen. Hausierer sagte man damals nicht, weil es abwertend klang. Für viele war das „Hausieren“ eine notwendige Einnahmequelle, um die Familie zu ernähren. Denn Arbeitsplätze waren noch Mangelware. An den Haustüren wurde vor allem Textilien und Schnittmusterbogen angeboten. Begehrt war auch „das Kaufhaus zu Hause“, der Bestell-Katalog.

Rothenburger Vorstand “Bund Deutscher Kriegsopfer” (BDK) mit Jubilaren und den Herren Schmidt-Bergemann und Zidan (re. vorne); vermutlich Ende der 50er-Jahre

Für Kriegerwitwen und Waisen gab es Sozialverbände

Es gab den Verband der Kriegversehrten (VDK) und den Bund deutscher Kriegsopfer (BDK), deren langjähriger Vorsitzender Gerhard Schmidt-Bergemann war. Der Verein kümmerte sich um die Belange der Kriegsversehrten, Kriegerwitwen und Waisen. Um die Weihnachtszeit wurden im Saal des „Christlichen Hospiz“ Theaterstücke aufgeführt. Meine Mutter hatte damals diese Theaterstücke mit den Kindern einstudiert. Die Themen der Theaterstücke waren der Zeit entsprechend rührselig und drückten auf die Tränendrüsen, wenn beispielsweise in einem Stück der Vater am Heiligabend aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrte. – Natürlich wurde von den Einheimischen viel gemunkelt über ehemalige Nazis in der Stadt, in den Ämtern, bei der Polizei, in der Nachbarschaft. Um das zu verstehen, war ich noch zu klein.

Sinti und Roma lagerten am Turmseelein

Am Turmseelein („Dureseele“) kampierten hin und wieder auch Sinti, die man damals noch „Zigeuner“ nannte. Sie waren in der NS-Zeit verfolgt gewesen, doch darüber wusste ich als Kind nichts. Für mich war das Zuschauen, wie sie dort campierten genauso spannend wie angstvoll. Dann gab es noch „das Köpfenwieslein“, wo ganz früher das Stadtgericht Delinquenten hinrichtete. Jetzt war die Wiese ein Treffpunkt für uns Kinder. Überhaupt konnten wir überall spielen. Auf der Würzburger Straße spielten wir Völkerball. Ob wir uns irgend ein Theaterspiel einfielen ließen oder etwas Akrobatik (ein Mädchen konnte sich so gut verrenken), ob wir Räuber und Gendarm, Verstecken, mit Ball, Kreisel oder Seil spielten, ein Hupfspiel machten, das Gelände eignete sich hervorragend. Am Sägewerk Edelhäuser lagen viele aufgeschichtete Holzbalken, am „Dureseele“ gab es einen mit Gras bewachsenen Abflussgraben, der Weiher stank, was uns aber nicht viel ausmachte, Unrat lag dort herum, Hühnerteile und tote Katzen. Spielbereiche waren noch das Gelände bis zur Dreschhalle, der damals noch verwahrloste und mit Gras überwucherte jüdische Friedhof sowie Hausgängen und Höfen. Wir hätten in der ganzen Stadt spielen können. Das taten wir erst später auf dem Essigkrug, der Engelsburg, auf der Kobolzeller Steige, Richtung Detwang, auf dem Luginsland. Rückblickend war das eine wunderschöne Zeit. Wir konnten unserer Phantasie freien Lauf lassen, was unseren Kindern heutzutage leider nicht mehr möglich ist.

Heldengedenkfeiern brachten mich zum Weinen

Traurig war ich, wenn an der Blasiuskapelle im Burggarten die Heldengedenkfeier stattfand (heute auch jüdisches Denkmal). Die Stadtkapelle unter Leitung von Herrn Streckfuß spielte „Ich hatt’ einen Kameraden“ und ich musste sehr weinen. Mein Vater war im Krieg gefallen und ich hatte keine Erinnerung an ihn. Vielen Kindern ging es ebenso. Mein Vater war noch jung, als er für diesen unsinnigen Krieg sein Leben geben musste. Meine Mutter war dann allein mit ihren Kindern, hatte ihr Zuhause mehrmals verloren, und unsere Verwandten waren verstreut. Nachdem meine Oma gestorben war, war meine Mutter, die damals gerade 35 Jahre alt war, auf sich alleine gestellt. – Mein Bruder und ich wissen es zu schätzen, unter welchen Bedingungen unsere Mutter uns versorgt hatte – so gut es ihr möglich war.

Langsam ging es wieder aufwärts

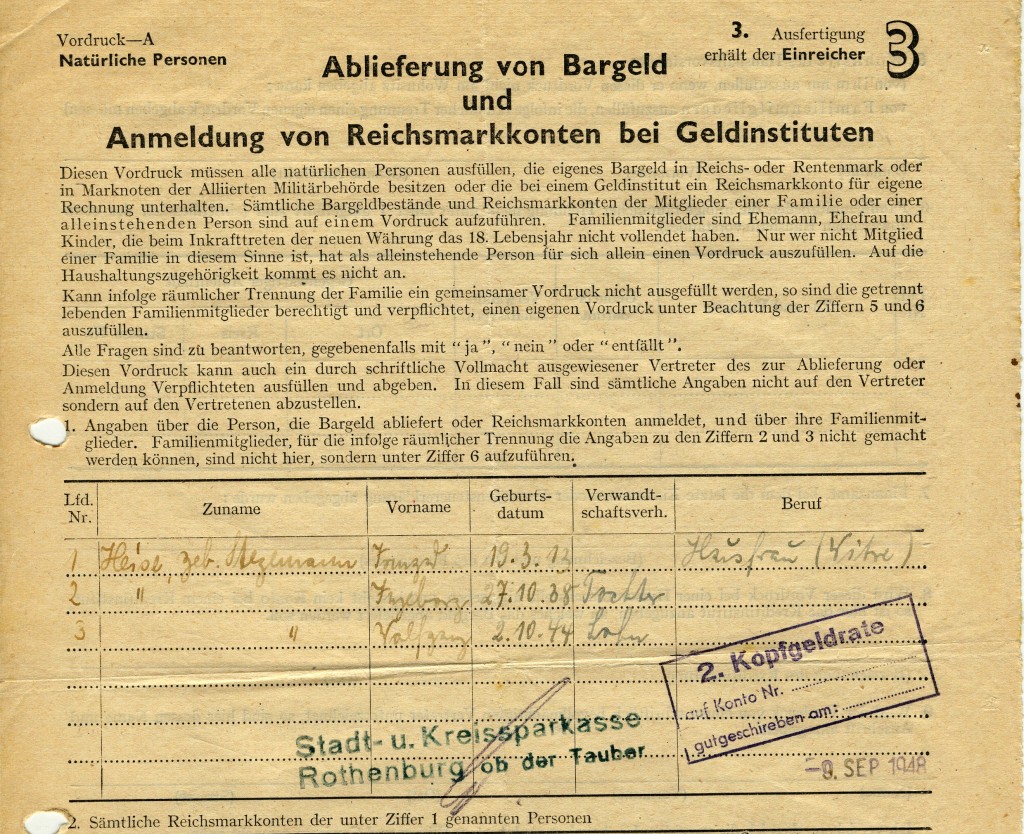

Bald hatten sich „die Zugezogenen“ etabliert. 1948 gab es die Währungsreform mit jenen legendären 40 DM pro Person. Von meiner Mutter hörte ich die Geschichte, dass sie etwa vier Wochen vor der Währungsreform eine für die damaligen Verhältnisse hohe Rentennachzahlung bekam – in Reichsmark. Meine Mutter und meine Oma breiteten das Geld glücklich auf dem Tisch aus und machten Einkaufs- und auch Reisepläne. Wochen später war alles Geld futsch! Zeit ihres Lebens hat meine Mutter von dieser großen Enttäuschung erzählt.

Ab der Währungsreform ging es aufwärts. Wohnungen, zwar immer noch knapp und bescheiden, waren wieder schneller zu bekommen. Es gab auch wieder freie Arbeitsstellen, die nicht nur von Einheimischen besetzt wurden, obwohl die „Vetterleswirtschaft“ Tagesordnung war. Relativ früh hatten sich einige „Zugezogene“ wieder selbstständig gemacht, wie zum Beispiel die aus dem Sudetenland stammende Strick- und Modebranche. Die Gärtnerei Bochenek etablierte sich, deren Produkte am Grünen Markt hin zur Kirche verkauft wurden. Ein aus Siebenbürgen stammender Mann namens Geiger gründete ein Fuhrunternehmen. Ich ging zur Gymnastik in die Tanzschule Bertram, was mir viel Spaß machte.

Wie schon erwähnt, Rothenburg war auch vor dem Krieg als mittelalterliches Kleinod und Touristenstadt bis nach Amerika bekannt. Schon bald sah ich die ersten amerikanischen Touristen in der Stadt, am Anfang meist in Deutschland stationierte GI’s mit ihren Frauen und Kindern. Plötzlich waren überall in den Schaufenstern Schilder mit der Aufschrift „english spoken“ zu sehen, wie heute die japanischen Schriftzeichen. In der Galgengasse, an deren Ruinen wir 1945, als Flüchtlinge vorbeikamen, und mich die Trümmerhaufen erschreckt hatten, wurden nach und nach die Baulücken wieder geschlossen. – Neues Leben blühte aus den Ruinen.