Von Bernhard Gehringer

Bald vor der mit der Gestalt des Drachentöters geschmückten Säule des Georgsbrunnens verweilend, bald die mit dem steinernen Wappen des Patriziergeschlechts und einer Erinnerungstafel geschmückte Fassade des von Staudtschen Hauses betrachtend, bald in der Franziskanerkirche Tilman Riemenschneiders tiefsinniges Werk suchend, schritt ich die Herrengasse hinab auf das Burgtor zu, ohne mich jedoch den süßen Träumereien eines wehmütigen Romantikers hinzugeben, die mich mitten im Burggarten in die Herrlichkeit der alten Stauferkönige hätte versetzen können.

Burg durch ein Erdbeben zerstört

Am St. Lukastag des Schreckenjahres 1356, dem Jahr, als Kaiser Karl IV. durch die Goldene Bulle die Kurfürstenrechte garantierte und damit die Wahl seines Sohnes Wenzel zum Nachfolger erreichte, soll ein Erdbeben die staufische Reichsburg und mit ihr an die 80 Burgen im Frankenland zerstört haben. Nur ein Gebäude blieb erhalten: die an den königlichen Pallas sich anschließende Kapelle. Die freie Reichsstadt musste sich verpflichten, sie wieder aufzubauen. Am 11. September 1400 wurde sie für die Heiligen Blasius, Sebastian und Fabian geweiht.

Vor allem im Spätherbst und Winter ein unnahbar wirkendes Haus

Völkische Barden unterstellen den darin vermauerten romanischen Rundbögen, sie würden von alten Geschichten reden, von Friedrich, dem Sohn Konrads III., der beim „Sturm auf Rom (1167) als Erster sein Banner auf dem Hochaltar der Peterskirche“ aufpflanzte (Harro Schaeff-Scheefen, „Geliebte in Franken“, 1942). Dabei dürfte es sich jedoch um Gräuelpropaganda der gegnerischen, päpstlich gesinnten Seite handeln, wie ein Autor der „Linde“ (Beilage des Fränkischen Anzeigers) am 15. März 1915 feststellt und zu bedenken gibt, dass sich „die Verteidiger dadurch, dass sie sich dort verschanzten, zur Zerstörung geradezu herausforderten …, wie wir das ja heute ähnlich bei der Reimser Kathedrale erleben mussten“.

Dieses aus Buckelquadern errichtete hohe Haus wirkt, außer im Spätherbst und Winter, seltsam fremd und unnahbar zwischen grünen Rasenflächen, blühenden Blumenbeeten und Lindenbäumen. Im November freilich, an den Totensonntagen und Volkstrauerveranstaltungen, hinter entlaubten Zweigen nass und frierend auftauchend, hat es einen ihm eigenen scharfrichterlichen Charme. Da ich die Pforte bei meinem ersten Besuch verschlossen vorgefunden hatte, machte ich einen Rundgang um dieses Gebäude und fotografierte es von drei Seiten. An der zum Burggarten, nach Norden zu gelegenen Mauer fand ich ein hier seit 1998 stehendes Denkmal, das an das so genannte „Rintfleisch-Pogrom“ vom Juli 1298 erinnert. Aus stilisierten Flammen tauchen zwölf Köpfe empor, teils mit spitzen Hüten, teils mit Kappen und Mützen bekleidet und langen Bärten, wobei vier die Münder geöffnet haben zum Schrei. Auf einer Tafel darunter steht die deutsche Übersetzung einer Inschrift, die sich, wie ich später ermittelte, auf einem 1913 bei Einebnungsarbeiten auf dem Judenkirchhof gefundenen Gedenkstein befand, der, fotografiert, dann im Schrannenhof zwischengelagert wurde, bis er für Jahrzehnte spurlos verschwand, um sich, halb zerstört, auf einem Schuttplatz wiederentdecken zu lassen. 1935 verwendeten ihn die Nationalsozialisten als Sockel für den Reichsadler auf der Balustrade des Rathauses. Dort wurde er Anfang 1980 wiederentdeckt und wird heute im Reichsstadtmuseum als Torso der Nachwelt präsentiert. Ein Lehrer aus Rothenburg namens Hofmann und der Rabbiner Dr. Kohn aus Ansbach haben die Übersetzung damals vorgenommen. Sie lautet:

„Mit bitterer Seele eine bittere Klage. Weil wir vergessen könnten die Leiden der früheren, habe ich, um ihrer zu gedenken, in steinerne Tafeln eingegraben die Märtyrer Rothenburgs, die gemordet und verbrannt wurden für die Heiligung des göttlichen Namens im Jahre 58 am 19.Tamus und in der Feste außer der Stadt haben sie die Vernichtung vollzogen, Feuer angelegt und getötet die Söhne der Stadt. Da schwand von uns Alt und Jung. Am 12. des 5. Monats im sechsten Tausend hörte auf meine Wonne und am 3.Tage möge er uns in Freiheit entsenden, dann wird kommen mein Erlöser und mein Heiliger. Amen.”

(Die Linde, 15. Juni 1914, 6. Jahrgang, Nr. 6)

Juden ins Feuer geworfen und verbrannt

In Chroniken dieser Zeit ist zu lesen, dass aufgrund eines Gerüchts, die Juden hätten den Leib des Herrn in einem Mörser zerstoßen, woraus Blut in Mengen geflossen sein soll, sich in vielen Städten Frankens die Wut des Volkes, unter der Rädelsführerschaft des Ritters Rintfleisch aus Röttingen, gegen die Hostienschänder entladen habe. Die sich in die Burgen zu Nürnberg, Neumarkt und Rothenburg Flüchtenden hätten in der Furcht, dass ihre Kinder und Weiber, um dem Feuer zu entgehen, die Taufe verlangen möchten, diese mit eigenen Händen zuerst in die Flammen geworfen und seien ihnen selbst ins Feuer nachgesprungen. 1397 wurde den Juden eine Brunnenvergiftung angelastet, woraus sich der Schäfertanz in Rothenburg herleitet, da ein Schäfer die angeblichen verbrecherischen Anschläge entdeckt haben will). Die Juden wurden 1520 wieder vertrieben. Erst 1870 wohnten wieder Juden in Rothenburg und bildeten eine Gemeinde mit einer Synagoge in der Herrngasse. Die Gemeinde bestand bis 1938. Vor einer Mahntafel an der Nordseite der Blasiuskapelle wurde alljährlich die Hitlerjugend vereidigt. Auf ihr stand, dass die Völker, die vom Juden leben, untergehen. Seit dem 22. Oktober 1938, als man die letzten zwanzig Juden, die noch innerhalb der Stadtmauern lebten, vertrieb, war die Stadt „judenrein“, wie es im „Fränkischen Anzeiger“ am Vortag des Besuchs des Frankenführers Streicher im Kaisersaal am 21. September 1939 hieß.

Zusammengewürfelte Namensfetzen in Stein gehauen

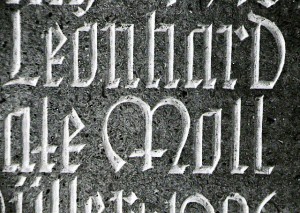

Fröstelnd betrat ich das Innere des hohen Hauses. An der gegenüberliegenden Wand, unter Resten spätgotischer Fresken zur Legende der drei Heiligen, stand ein breitschultriger Mann auf einem Sockel, die Hände um die Schneide eines kreuzförmigen Schwertes gelegt, die Augen geschlossen, in erstarrter aufrechter Haltung, ganz offensichtlich ins Gebet versunken. An der linken Längswand waren Steintafeln aufgestellt, die nach Kriegsjahren und in alphabetischer Reihenfolge geordnet die Namen der Gefallenen beider Weltkriege auflisteten. Ich suchte den Namen des Vetters meines Vaters. Der verschnörkelte Anfangsbuchstabe des Nachnamens sah aus wie eine Brezel und erinnerte mich an den romanischen Rundbogen, den sie in die Außenfront eingemauert hatten. Die großen und kleinen Lettern waren in der Höhe kaum zu unterscheiden. Am hervorstechendsten war die Wirkung, die die Füßchen der Buchstaben auf mich machten, – wie nach rechts marschierende Zinnsoldaten, außer dem harmlosen „O“ und dem wie eine irische Harfe dreinschauenden „d“. Seltsam berührte mich, dass der Bildhauer den Namen „Leonhard“ an den rechten Rand der Tafel platziert hatte und „Moll“ direkt darunter, so dass man meinen konnte, der Vorname klebe unverbunden im Nirgendwo, denn vor dem Nachnamen stand ja ein anderer, nichtzugehöriger Familienname.

Das also ist, was übrig bleibt: in Stein gemeißelte, zusammengewürfelte Namensfetzen, ohne genaue Geburts- und Sterbedaten, ohne Angabe des Orts ihres Hinscheidens, ohne Fotografie. Jedes Dorfkirchlein bietet mehr, wenn es um seine Kriegstoten geht. Beim Verlassen dieses Beinhauses überschlug ich im Kopf, wie viele Stunden Meister Johannes Oertel wohl für die mehr als vierhundert Namen gebraucht hat und fragte mich, ob er nach Buchstaben entlohnt worden ist.

Siehe auch:

1) Wie in den 1950er-Jahren der Ort für ein Gefallenen-Ehrenmal gesucht und schließlich in der Blasiuskapelle gefunden wurde

2) Die jüdische Gemeinde Rothenburg seit 1870: Toleriert und geachtet, aber auch starken antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt

3) Freudentag nach der Vertreibung von 1938: „Nie wieder wird ein Jude nach Rothenburg zurückkehren“…

Sowie andere themenvertiefende Artikel in der Inhaltsrubrik „Jüdisches Leben und Leiden“

_______________________________________________________________